Violenza stradale: cambiare le parole per cambiare la strada

13/11/2025

La violenza stradale è un reato che è stato introdotto nel Codice Penale con la legge del 23 marzo 2016, n. 41, nota come legge sull’omicidio stradale. Un’azione di grande importanza che però non va di pari passo ad una generale consapevolezza delle persone, delle istituzioni, della polizia giudiziaria e soprattutto dei media.

L’Italia è infatti il fanalino di coda in Europa nella prevenzione degli “incidenti” e il trend negativo non mostra segnali di inversione. Le cause sono molteplici ma tutte riconducibili alla stessa origine: la cultura della potenza e della velocità alimentata da decenni di messaggi pubblicitari e da un mercato automobilistico che propone veicoli sempre più grandi, performanti e aggressivi. Da semplice mezzo di spostamento, l’auto nel tempo è diventata uno status symbol, un oggetto che rappresenta successo e libertà personale. Un segno di riconoscimento sociale e identitario.

Educazione stradale: perché non si dovrebbe parlare di “incidenti”

Per capire cosa sia la violenza stradale è utile partire dai dati — e dare alle cose il giusto nome.

Secondo i dati Istat 2024, le principali cause di incidente in Italia sono:

- la distrazione alla guida (15,7%)

- il mancato rispetto della precedenza (13,5%),

- la velocità eccessiva (8,6%)

Numeri che parlano chiaro: la velocità resta uno dei fattori più gravi e allo stesso tempo più sottovalutati.

Troppo spesso infatti viene considerata una semplice “infrazione” o una normale modalità di guida, ma in realtà rappresenta una delle forme più diffuse di violenza stradale, perché può trasformare un’attitudine socialmente accettata in tragedia.

I numeri vs le reazioni soggettive

Spesso non ci si basa su fatti oggettivi ma sull’idea generale che uno scontro letale sia frutto di una casualità, un evento fortuito e inevitabile e non la conseguenza di scelte e comportamenti. La “psicologia del traffico”, una branca che studia il rapporto tra persona e veicolo, ci aiuta a capire proprio questo: come la percezione di controllo, il contesto e persino le parole che usiamo influenzino il modo in cui ci comportiamo alla guida. Ecco perché mettiamo la parola “incidente” tra virgolette: il suo significato (infortunio, disgrazia) non è corretto né opportuno per descrivere quello che succede sulle nostre strade.

Per far fronte a un problema di questa portata è necessaria una prevenzione efficace, che agisca non solo sull’aspetto dei controlli e delle pene ma soprattutto su quello della cultura: bisogna lavorare per far capire che un’auto è potenzialmente un’arma letale e come tale va considerata. Come sottolinea FIAB Modena parlare di incidenti è una forma di “disimpegno morale”: “allontana la responsabilità di chi è al volante di un mezzo pesante e potenzialmente pericoloso e che dovrebbe esercitare una maggiore cautela“.

I media rappresentano bene questo disimpegno, utilizzando ancora oggi un linguaggio ambiguo e deresponsabilizzante. Slogan come “auto killer” ”curva maledetta” umanizzano i mezzi e spostano il baricentro della responsabilità, facendo perdere di vista che sono le “persone” che guidano l’auto e non le auto che agiscono in modo autonomo.

Anche la pubblicità ha la sua responsabilità, continuando a celebrare la velocità, la potenza e dimensioni del veicolo e privilegiando così la prestazione a scapito della sicurezza.

Violenza stradale: un problema culturale e politico?

È violenza, è omicidio. Investire un pedone, un ciclista o un altro automobilista in uno scontro e provocarne la morte è oggi un reato a tutti gli effetti. Tuttavia manca dalla politica una strategia culturale che sia capace di mettere in discussione la centralità dell’automobile, la rappresentazione della guida e soprattutto la tolleranza sociale verso ciò che continuiamo a chiamare disgrazie. Il Nuovo Codice della Strada ha sicuramente inasprito le pene per chi guida in modo alterato ma non è intervenuto sul problema della velocità né promosso altre forme alternative di mobilità.

Abbiamo imparato a condannare il fumo nei locali pubblici: perché non dovremmo fare lo stesso con i comportamenti pericolosi al volante? Solo quando la politica, i media e l’opinione pubblica inizieranno a chiedersi “chi (e non cosa) è il responsabile” potremo dire di aver cambiato strada – letteralmente.

Quando la comunicazione diventa civile

La comunicazione è una leva potentissima per cambiare la narrazione della strada. In molti paesi europei sono state lanciate diverse campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale che puntano allo stesso obiettivo in modi diversi: dal rispetto delle regole alla decostruzione del mito della velocità. Anche in Italia stanno nascendo iniziative analoghe come “Occhio alle strisce” la campagna promossa dal Comune di Bologna che mette al centro le persone e non le auto.

Una comunicazione diventa dunque civile quando veicola la cultura della responsabilità a partire dal linguaggio: su un tema così drammatico non può esserci spazio per l’ambiguità.

Le voci di chi resta

Si chiamano “vittime secondarie” e sono le voci di chi resta. Genitori, figli, amici, compagni di vita, sono persone che devono convivere ogni giorno con un’assenza impossibile da accettare. Chi resta deve elaborare una ferita insanabile nata quasi sempre dalla leggerezza di chi è al volante. Eppure, molte di queste persone hanno scelto di trasformare il dolore in azione, fondando associazioni che si occupano di educazione stradale, formazione nelle scuole e progetti di prevenzione.

Conoscerle è un modo per sostenere e condividere questo prezioso lavoro di sensibilizzazione sull’uso della strada fatta per le persone e non per essere un autodromo o terra di nessuno.

Per conoscere da vicino cosa viene fatto concretamente da alcune di queste associazioni abbiamo intervistato Stefano Guarnieri dell’Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus. Fondata a Firenze dai genitori di Lorenzo, vittima di un omicidio stradale nel 2010, l’associazione ha avuto un ruolo fondamentale nella nascita della legge sull’omicidio stradale (Legge 41/2016). Oggi promuove campagne di educazione stradale, formazione nelle scuole e iniziative per la sicurezza urbana.

Stefano, perché chiamarla “violenza”?

Perché “violenza” è il termine più corretto per descrivere quello che, troppo spesso, viene definito erroneamente “incidente stradale”. La parola “incidente” lascia intendere che l’evento sia fuori dal controllo umano, qualcosa che “capita” e basta. In realtà, nella stragrande maggioranza dei casi, gli scontri avvengono a causa di comportamenti alla guida che potrebbero essere evitati: non si tratta quindi di fatalità, ma di responsabilità.

Il termine violenza stradale nasce proprio per questo: per riportare il fenomeno nella sua dimensione reale. È stato introdotto per la prima volta in Francia nel 1983 dalla Ligue contre la violence routière, e da allora viene usato per sottolineare la gravità di un problema globale.

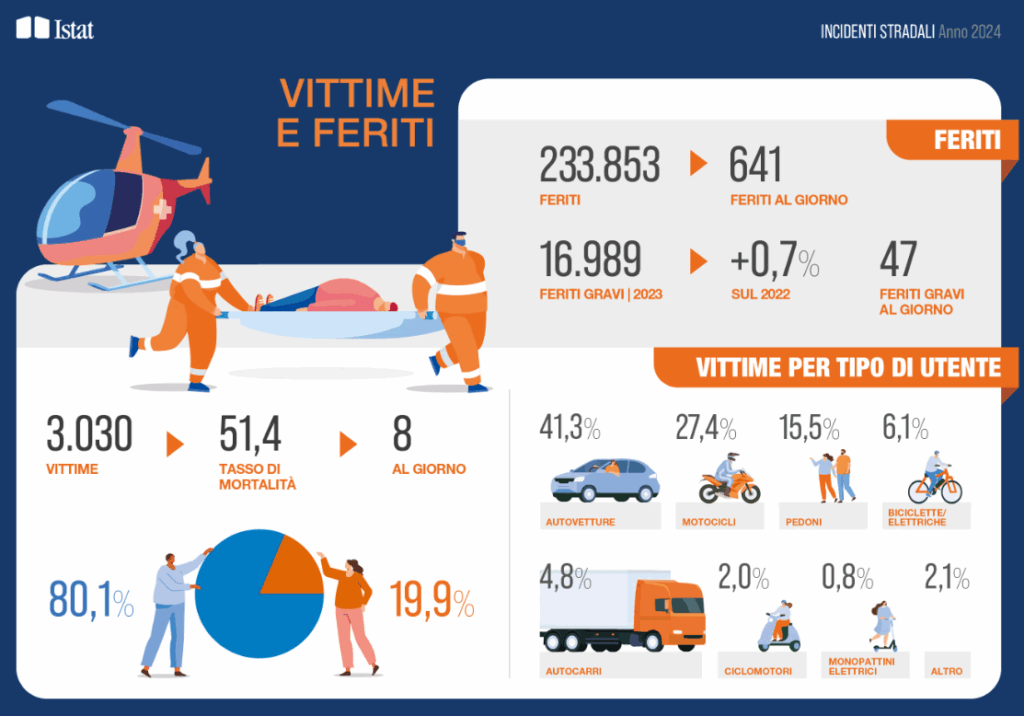

Ogni anno, comportamenti irresponsabili sulle strade uccidono oltre un milione di persone nel mondo e ne feriscono centinaia di milioni. In Italia, la violenza stradale continua a essere un’emergenza quotidiana: nel 2024 3.030 persone hanno perso la vita e più di 230.000 sono rimaste ferite: l’equivalente di circa otto morti e seicento feriti al giorno. Un bilancio drammatico, che si aggrava se si considera che gli scontri stradali restano la prima causa di morte tra bambini e giovani tra i 5 e i 29 anni.

Non servirebbero altri numeri e altre parole per rendersi conto che si tratta della più grande tragedia che costantemente si consuma ogni giorno da ormai più di 50 anni, e che ha fatto più morti e feriti di ogni altra guerra avvenuta sul nostro pianeta.

Il reato di “omicidio stradale” è stato inserito nel Codice Penale nel 2016, ritiene si faccia abbastanza per arginare il fenomeno della violenza stradale?

Il reato di omicidio stradale è stato un importante passo in avanti per provare quantomeno a dare dignità alle vittime e rieducare chi ha commesso il reato. Non può esserci rieducazione se non c’è almeno la consapevolezza della gravità del danno che il comportamento tenuto sulla strada ha provocato. Purtroppo, la sua applicazione è molto mitigata da una serie di sconti di pena e ancora non c’è, nè nella magistratura né nei cittadini, la percezione del disvalore sociale e del pericolo di certi comportamenti alla guida come guidare in stato di ebbrezza o superando i limiti di velocità.

Non si tratta di una priorità né per i cittadini né per la politica, proprio per il fatto che ci è stata fatta percepire come fatalità e quindi i comportamenti sbagliati alla guida vengono accettati e giustificati.

I media tendono a deresponsabilizzare chi provoca un incidente, cosa si può fare per sensibilizzare i giornalisti a usare le parole corrette?

Il problema del linguaggio è enorme, non solo quello dei media, ma anche quello delle pubblicità di auto e moto. Sono dei linguaggi che ci condizionano fortemente e ci tolgono responsabilità quando siamo in auto.

“Furgone investe madre e figlio“; “Auto impazzita uccide tre persone” ;”Ecco la curva maledetta“; “La strada killer colpisce ancora” sono solo alcuni fra i numerosi esempi del linguaggio usato dai media per descrivere casi di violenza stradale. Parole assurde, che tendono a giustificare chi ha comportamenti sbagliati alla guida, umanizzando i mezzi, dislocando la responsabilità sulle cose e spostando spesso l’attenzione sulle vittime e sulla loro presunta colpa.

Le pubblicità poi ci propongono un contesto del tutto irreale: automobili sempre da sole, città deserte e senza pedoni, semafori, incroci, ciclisti e veicoli parcheggiati. Il linguaggio e le immagini rafforzano senza dubbio un sistema di mobilità basato su macchine e moto, che esalta il diritto alla velocità dei mezzi e penalizza gli altri utenti della strada. Queste forme di comunicazione sono pericolose perché possono portare le persone, anche inconsapevolmente, ad approvare e giustificare comportamenti che sono invece illegali e che possono uccidere.

Per mitigare questi effetti occorrono due cose. Per primo stimolare lo spirito critico dei cittadini che non devono leggere e guardare passivamente ma rendersi conto della falsità e manipolazione di questi messaggi. La seconda è formare i giornalisti. Loro usano il linguaggio che tutti noi usiamo, non hanno colpe specifiche. Se facciamo loro presente queste assurdità, possono cambiare. Per questo alla fine del 2024 come Associazione Lorenzo Guarnieri abbiamo costruito un corso online per giornalisti, approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dal titolo: “Non esistono auto impazzite, la narrazione sbagliata degli scontri stradali”. Ad oggi più di 5.000 giornalisti lo hanno completato. Una goccia nel mare ma anche un passo in avanti nella consapevolezza che un cambiamento è possibile.

La strada è di tutti e la sicurezza una scelta collettiva

Perché parlare di collettività quando uno scontro sembra riguardare solo poche persone? Perché la sicurezza stradale è sempre una scelta collettiva: nasce dal rispetto delle regole e dalla convivenza delle persone che condividono lo stesso spazio. La strada è un bene comune, è un diritto che richiama a un dovere per tutti. Eppure, quando si è chiusi nella propria auto si ha spesso l’illusione di essere soli, dimenticando che la strada non è un luogo privato ma uno spazio pubblico.

Questo valore, che non è ancora introiettato nell’immaginario collettivo, è il punto di partenza per cambiare la narrazione della strada e per rimettere al centro la vita delle persone. Un percorso ancora accidentato ma se qualcosa si muove è soprattutto grazie a queste associazioni che sono più avanti della politica e promuovono una visione finalmente più responsabile della sicurezza stradale.

Oltre a Lorenzo Guarnieri Onlus, sono tante altre le associazioni che lavorano sulla violenza stradale e ci sembra importante citarne alcune:

Con lo slogan “La vita non è uno scherzo” la fondazione persegue progetti che hanno come fine “l’educazione al corretto comportamento stradale e a una cultura del rispetto delle regole e dell’altro”. Fondata da Marco Scarponi in memoria del fratello Michele, vittima della strada, l’associazione porta il suo lavoro di sensibilizzazione nelle scuole, nel mondo dello sport e sostiene le persone con disabilità mettendo a loro disposizione risorse e strumenti adeguati per la propria autonomia.

Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada (AIFVS Onlus)

Una delle associazioni storiche e più diffuse in Italia, con sedi locali in molte regioni. Si occupa di assistenza alle vittime, azioni legali, campagne di prevenzione, educazione stradale e pressione politica per leggi più severe.

FIAB – Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta

Pur non essendo dedicata solo alle vittime, FIAB lavora attivamente per la mobilità sicura e sostenibile, promuovendo una cultura stradale rispettosa e la riduzione degli incidenti che coinvolgono ciclisti e pedoni.

Bibliografia:

- Associazione Lorenzo Guarnieri

- Empillsblog – La violenza stradale ci riguarda

- Le strade dell’informazione – Violenza stradale il fenomeno che impatta di più sulla vita

- Modena in bici – A ciascuno il suo (nome): non incidenti ma violenza stradale

- Genitori Antismog – Perché pedoni, ciclisti, motociclisti e automobilisti NON sono uguali: i mezzi a motore sono AMPLIFICATORI del pericolo

- Genitori Antsmog – Le auto non uccidono, sono le persone a farlo

- IA alla domanda “Violenza stradale: un problema culturale e politico?”

- WHO – Road Traffic Injuries

- Istat – Infografica incidenti stradali 2024